こんにちは。2010年時点、世界中の本を数えると、1億2000万冊以上になるらしいと推定されています。2010年に推定されるこの数値。2021年現在、もっと冊数は増えていると予想できます。一生かかっても読み切れない数の本ですが、皆さんが読むのは小説でしょうか?漫画や専門書などジャンルも様々です。もしかしたら、普段本は全く読まないという人もいるかもしれません。

今回は、文芸誌の紹介をします。そもそも文芸誌とは何なのか、王道と言われるものから、個性的なものまでご紹介したいと思います。気になる文芸誌があったら、本屋さんやインターネットで手に取ってみてください。

目次

文芸誌の概要

文芸誌とは?

正式名称を文芸雑誌と言います。雑誌の一種で、書評や小説、詩歌、随筆などの短い作品を中心に掲載するものです。発行人は、個人や出版社で、原稿を文芸家に依頼したり、一般から募集することもあります。テーマに合わせた文章を扱うものが多いのが特徴です。

どこで読めるの?

基本的に本屋で購入することが出来ます。また、公共図書館だと、数カ月前に発行されたものから最新号まで気軽に読むことが可能です。大学の図書館は、学校によって異なるので、気になる方は是非足を運んで探してみてください。相場が約900円~1400円と学生にとっても少し高いので、図書館で探して手に取ってみることをお勧めします。

お勧め文芸誌は?

今回、五大文芸誌と4冊のユニークな文芸誌の9冊を紹介しています。どれもお勧めですが、私自身手を取りやすいのは「すばる」と「ちゃぶ台」かなと思います。私は、好きな作家の作品が載っているのが文芸雑誌だと知って読み始めたので、好きな作家がいる人は調べてみると良いかもしれません。

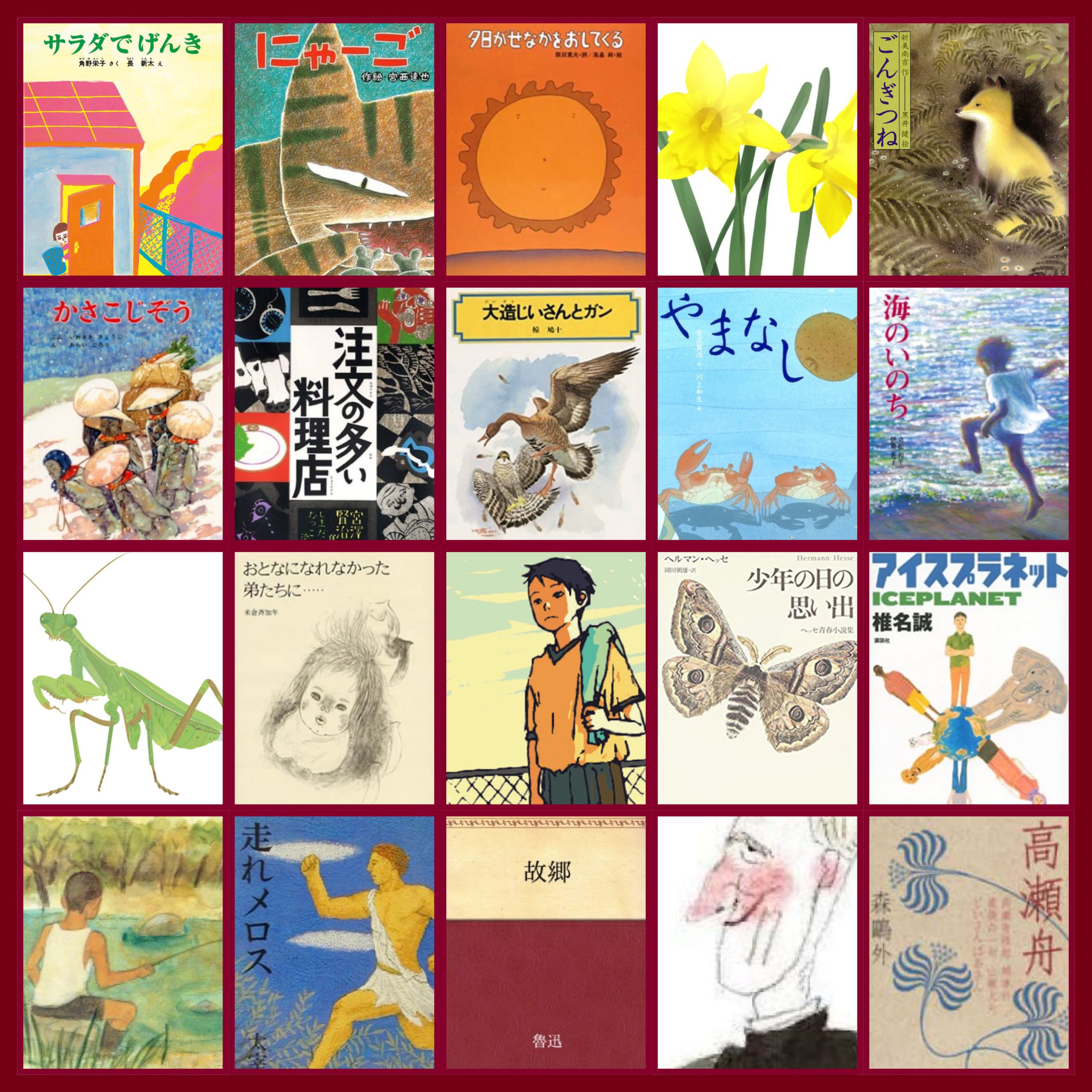

五大文芸誌とは

日本の文芸雑誌と言えば『五大文芸誌』と呼ばれるメジャーな文芸雑誌。五大文芸誌は『文學界』、『新潮』、『群像』、『すばる』、『文藝』のことを指します。これらは、純文学を扱う文芸雑誌です。

純文学 – Wikipedia

大衆小説 – Wikipedia

文學界

5月31日 #毎日新聞 夕刊で、文學界新人賞をご紹介頂きました。

受賞作は #青野暦 さん「穀雨のころ」、#九段理江 さん「悪い音楽」。受賞2作は『文學界』5月号に全文掲載されています。

▼『文學界』2021年5月号https://t.co/BJcgJMxJLD pic.twitter.com/va6OVL4O8s

— 文藝春秋プロモーション部 (@bunshun_senden) May 31, 2021

出版社:文芸春秋社

発酵頻度:月刊

定価:970円(税込)

芥川龍之介賞受賞作品数が五大文芸誌の中で最多です。2021年2月号、文學界は創刊一〇〇〇号を迎え、記念特大号を発行しました。1300円と価格設定はやや高めですが、多くの作家の文章を読むことで、新しい作家を知るきっかけにもなります。図書館で手に取ってみてはどうでしょうか?

新潮

▶新潮6月号、本日発売です!!◀

■オーバーヒート(240枚)/千葉雅也

■第45回 川端康成文学賞発表

マジックミラー(全文掲載) 千葉雅也

*両作ともHPで冒頭が読めます

■詩法――あるいは鳥と井戸/池澤夏樹

■こちら側の人たち/藤野可織

■『豊饒の海』論 /平野啓一郎https://t.co/tAoU6ykClI

— 新潮6月号■千葉雅也「オーバーヒート」■川端康成文学賞発表・千葉雅也「マジックミラー」 (@Monthly_Shincho) May 6, 2021

出版社:新潮社

発行頻度:月刊

定価:980円

1904年に創刊された「新潮」は、五大文芸誌の中でも一番歴史があります。新潮社が主催する「新潮新人賞」の他「三島由紀夫賞」や「川端康成賞」といった文学賞の発表を本誌で行っています。

群像

おかげさまで「群像」6月号を手に取って下さる方が多く(ありがとうございます!)、弊社の在庫が無いため、書店さんからのお取り寄せができない状況です。申し訳ありません。まだ店頭に在庫がある書店さんはありますので、お近くの書店さんに在庫をお問い合わせいただけましたら幸いです。#群像6月号 pic.twitter.com/I7E2RqWkvt

— 群像 (@gunzo_henshubu) May 25, 2021

出版社:講談社

発行頻度:月刊

定価:907円(税抜)

五大文芸誌の中では、一番リーズナブルな価格です。また、現在純文学作家として著名である村上春樹や村上龍は「群像」が創設した群像新人文学賞の出身として名が知られています。

すばる

すばる6月号、好評発売中です! ホームページもぜひご覧ください。https://t.co/4pNYmZEms7#すばる6月号 pic.twitter.com/LGqHh5yn0C

— 集英社 すばる編集部 (@subaru_henshubu) May 6, 2021

出版社:集英社

発行頻度:月刊

定価:950円(税込)

小説のみならず、評論、映画や美術をテーマにした特集が組まれることもあり、多くの世代に支持されています。文芸誌をあまり読んだことがない人でも挑戦しやすいと思います。「すばる」は純文学を扱った文芸雑誌ですが、大衆文学を扱った文芸雑誌として「小説すばる」が存在します。

文藝

\「文藝」夏季号発売中🌊/特集1「もふもふもふもふ」古川日出男、小山田浩子…もふもふ文学、襲来🐶🐱🦁🐻❄️🐑特集2「非常時の手紙」岸政彦〜加藤シゲアキ📪藤沢周「世阿弥最後の花」、新連載に藤野可織「先輩狩り」、短編に加納愛子、児玉雨子🎉引き締まりボディでお届け❣️🐼https://t.co/LOJuw6qqi0 pic.twitter.com/IBOWcYLo98

— 河出書房新社 文藝夏季号🐱特集「もふもふもふもふ」発売中🐶🐏🐰🐼🦁 (@Kawade_bungei) April 10, 2021

出版社:河出書房

発行頻度:季刊

定価:1404円(税込)

季刊の為、少々高い価格設定ですが、その分読み応えがあります。最近では、芥川賞を受賞した、宇佐見りん「推し、燃ゆ」が注目を集めていますが、この作品は「文藝」に掲載されました。2021年夏季号の様に目を引く表紙が多いように思います。

ユニークな文芸誌の紹介

ここからは、特徴的なテーマを扱ったり、私自身が読んでいて拘りを感じられるような文芸誌を紹介していきたいと思います。

yom yom

【4月号発売中】最果タヒ「森森花畑ぼく森森海」、馳星周「眠らぬ王」、武田綾乃「君と漕ぐ4」、荻上チキ「ポリアモリー・レポート」、トミヤマユキコ『FEEL YOUNG』と女の欲望」など。連続企画「演芸写真家 橘蓮二セレクション 次世代の新星たち」、特別短編・秋ひのこ。

— yomyom (@yomyomclub) March 20, 2021

出版社:新潮社

発行頻度:奇数月に発行

定価:770円(税込)

電子版のみの発行ですが、場所を問わず気軽に読むことができる文芸雑誌です。

「じっくりヨムヨム、ぱらぱらヨムヨム、晴れの日も雨の日も、楽しくヨムヨム」がキーワードです。読むことをヨムとカタカナ表記にすることに加え、表紙の柔らかい雰囲気のイラストは、読み手の心に親しみを与えてくれると思います。

ユリイカ

【発売中‼︎】ユリイカ2021年6月号 特集*レイ・ハラカミ

没後10年を機に〈レイ・ハラカミ〉を問い直す。

〈レイ〉の来し方/行く末をたどる——。発売中です。(ts)https://t.co/ezU7xRgBlT pic.twitter.com/oTp4MD3mYe

— 青土社 Official info (@seidosha) May 27, 2021

出版社:青土社

発行頻度:月刊

定価:1,650円(変動あり)

私は、基本的に図書館で文芸雑誌を読むことが多いのですが、ユリイカは手元に置いておきたくなるテーマが多く扱われています。毎号、特定の人物や狭義なジャンルについて特集し、それに長けた人物へのインタビューや考察記事が掲載されています。

MONKEY

6月15日発売の『MONKEY Vol.24 特集:イッセー=シェークスピア』では「リア王」だけでなく、西川美和の新連載や、村上春樹と柴田元幸の最新対談も収録されます‼︎お楽しみに。https://t.co/uumcpfI8Gm pic.twitter.com/flVH7MJ3NP

— MONKEY (@monkey_info1) May 25, 2021

出版社:スイッチ・パブリッシング

発行頻度:年3回

定価:1320円(変動あり)

翻訳家の柴田元幸さんが編集長を務めている、英語圏の文学を集めた文芸雑誌です。「MONKY」の雑誌名に因んで猿に関する表紙に目を引きます。新しい視点で綴られた文章が多いように感じます。海外文学や新しいものに出会いたい人にお勧めです。

ちゃぶ台

Titleさんでは、編集長三島のサイン入り『ちゃぶ台7』を販売いただきます!

ぜひ、Titleさんの他の本とあわせてお申し込みください!#ちゃぶ台7https://t.co/urQpM1rTHz— ミシマ社 (@mishimasha) May 25, 2021

出版社:ミシマ社

発行頻度:毎秋

定価:1760円

ミシマ社が刊行している「ちゃぶ台」は、「生活者のための総合雑誌」をスローガンに掲げた総合雑誌です。その為、文芸誌とは少し異なるかもしれません。毎号、テーマに沿って様々な文化人が文章を綴ったり、写真が掲載されています。雑誌全体が文章だけではなく、写真やイラストで彩られている為、文芸誌に慣れていない方は手に取りやすいと思います。ユーモアさが垣間見られてお勧めです。

文芸誌の概要に加え、お勧めの文芸誌を紹介しました。文芸誌を読むことで、様々な人の文章に触れることが出来ます。そして、新しい文学の世界を知ることにも繋がります。

文芸誌、皆さんも是非読んで本の世界を楽しんでください!

文學界 – Wikipedia 新潮新人賞 – Wikipedia

群像 – Wikipedia すばる – Wikipedia 文藝 – Wikipedia

Yom yom – Wikipedia

柴田元幸責任編集 – MONKY

未開拓の界に出会える。新しい読書に「文芸誌」のすすめ – キナリノ

おすすめランキングでわかる!五大文芸誌の違いと特徴一覧 – 純文学のすゝめ