1月7日。皆さんは何の日か知っていますか?

そう!「七草の日」です!

元々この日は「人日の節句」として制定されており、その中の行事の一つとして七草粥が食べられていました。

お正月を過ぎると家で七草粥が出されたことのある人も多いと思いますが、一人暮らしを始めると中々1人家で作る気にはなりませんよね😅

今回は「七草の日」とは何なのか、そして気軽な七草の食べ方を紹介します!

目次

なぜ七草を食べる風習があるのか

1月7日に七草を食べるのには

・今年1年の無病息災を願う

・お正月で疲れた胃をいたわる

という2つの意味が込められています。

確かに、お正月にはたくさんのご馳走を食べるので、胃を休める必要がありますよね(笑)。

しかも七草には様々な効能があるので、1度に沢山の栄養を摂ることができます。

七草の種類

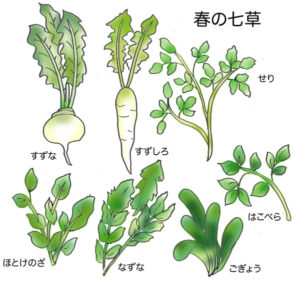

1月7日には「春の七草」を食べます。

春の七草は

・せり

・なずな

・ごぎょう

・はこべら

・ほとけのざ

・すずな(=かぶ)

・すずしろ(=大根)

の7つの薬草で構成されています。

それぞれ効能があるので、興味のある方は下のリンクより見てみてください!

七草の食べ方

七草は三が日が終わる頃になると、七草全てがまとめられパックとしてスーパー等店頭に並ぶようになります。

一般的には七草粥として食べられますよね。

→簡単七草粥のレシピはこちら

生の七草を処理するのが面倒くさい!という人にはフリーズドライの七草もオススメです。

私も去年はフリーズドライの七草を使い、七草粥を作りました。

作ったお粥に振りかけるだけで七草粥が出来るのでとても便利でした!

また、1人家でお鍋を出して、お粥を作るのはちょっと大変…という人にはお味噌汁に七草を入れるのも◎

実際に私の地元福岡では、七草粥ではなく「七草汁」として七草入りのお味噌汁を7日に食べることが多いです。

他にもパスタやおにぎりの具材として使うのも良いですね☆

七草が手に入らない、口に合うかわからない、という場合には大根やほうれん草、春菊などを代用として使うともアリだと思います😊

七草について紹介しました。

一人暮らしの大学生は、勉強やバイトと忙しく栄養も偏りがちだと思いますが、ぜひ1月7日は七草を食べて、1年の健康を願ってください!

【関連記事】

・【福島県出身者が紹介する】福島県独自の伝統的なお餅の食べ方「豆腐もち」とは一体どういうものなのか?