2月と言えば節分ですよね。

大学生になり、「そういえばここ数年豆めきやってないな~」という学生も多いのではないでしょうか?

今回は、節分の主役である「豆」に焦点を当てて紹介します!

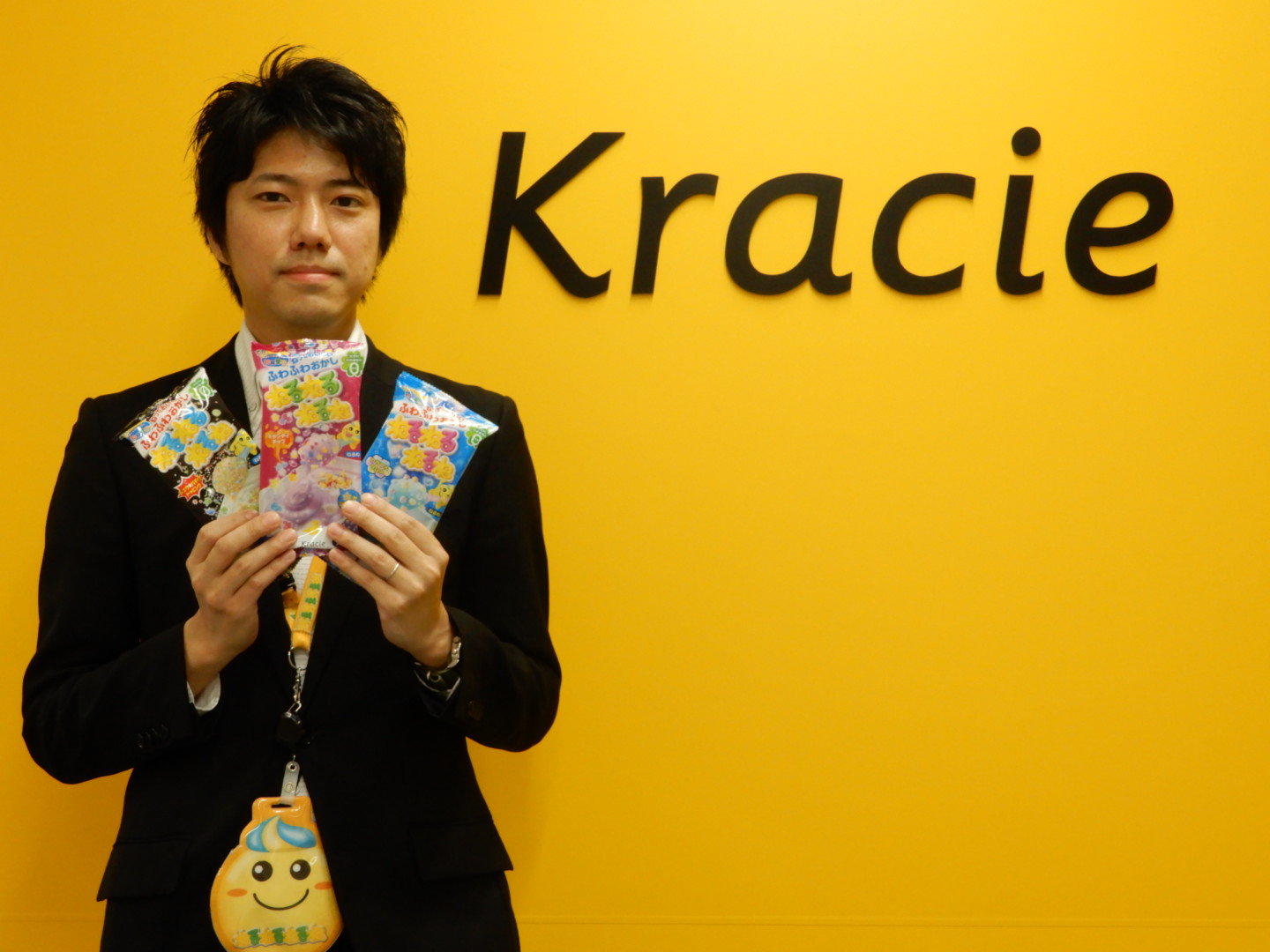

そこで『豆を究め、喜びを創る』を企業理念にしている、株式会社でん六の阿部さんにお話を伺いました!

・安心・安全な豆を届けるために

・豆を多くの人に伝えるために

目次

豆まきの歴史

※豆まきの歴史には諸説あります。

節分に豆をまきますが、そもそも節分の歴史は飛鳥時代にさかのぼると言われています。大晦日に旧年の厄や災難を清める行事が行われ、室町時代以降には、豆をまいて悪鬼を追い出す行事として多くの人に広がりました。

この豆をまくのは、中国から伝わった「追儺(ついな)」が由来と言われています。諸説ありますが、豆には「魔滅(魔を滅して鬼を退治すること)」や「魔目(鬼の目)」という意味を持つからなどといわれていますが、豆には鬼を追い払う力があるということです。

また、豆まきの豆は炒ったものを使用しますが、

豆(魔目)を炒る(射る)ことによって鬼を退治する(魔滅)

というダジャレのような理由から生まれた儀式と言われています。

節分には欠かせない豆。現代は大豆だけではなく、ピーナッツを使用している家庭も多いと思います。そこで、「豆と言えばでん六」と思い浮かべ、でん六の方にお話を伺いました。

看板商品でもある「でん六豆」は1956年(昭和31年)に爆発的人気を得て以来、現在に至るまでロングセラー商品となっている。

ホームページはこちら▶▶▶

http://www.denroku.co.jp/

―早速ですが、節分の豆まきは歴史のある行事ですが、昔と今で何か変化はあるのでしょうか。

少子化の昨今、豆まき自体をされるご家庭が減りつつあると感じています。また、大豆をそのまま投げるのではなく、衛生面や後片付け等の面から、小袋に入った大豆が重宝されるようになってきています。

安心・安全な豆を届けるために

―豆を製造・販売する会社として、安全な豆を届けるための工夫はどのような点にあるのでしょうか。

他商品同様に安心・安全な商品をお届けするために原料選別から出荷まで再三の注意を払っています。主要原材料である落花生でいえば、農薬・肥料履歴の明らかな村で収穫されたもののみ使用し、原産地から弊社入荷時までに幾度も検査を行っております。

また、節分企画商品でいえば、ご家族様の幸せを願い、出羽三山羽黒山伏に祈願していただいております。

出羽三山羽黒山伏は山形県鶴岡市に位置する。

―節分だけでなく、豆は健康に良く、多くの人が口にすることが多い食品だと思います。より商品が身近になる存在となるために何かマーケティングや他社との差別化を図る取り組み等で工夫していることは何でしょうか。

落花生含む豆の健康性やアレンジレシピをHPで公開したり、メディアへ情報発信を実施しております。

マーケティング等の面でいえば他社様とそんなに変わったことはしていないと思います。

節分に関して強いて言えば、1972年より鬼面を毎年、赤塚不二夫のオリジナルデザインで制作し配布しています。

※赤塚先生はお亡くなりになられておりますので現在は、フジオ・プロ。

―チョコレートやワサビ味など、様々なテイストの商品が販売されていますが、これは消費者の嗜好が変わってきたということでしょうか。

嗜好の変化およびトレンドにより様々なフレーバーでの商品化をしておりますが、チョコレートやワサビ味に関していえば、消費者嗜好とは特に関係ありません。強いて言えば、インバウンドにより外国人がワサビ味を好むというのはありますが。

豆を多くの人に伝えるために

―日本では落花生の生産量が減ってきていると思います。その中で、地球規模でピーナッツの美味しさを追求するために大切にしていることを教えていただきたいです。

国内についていえば生産量が減っている一方で、弊社では新たな産地化を進めるために2年前より産学官で地域農業振興協定を結び連携した試験栽培を行っています。また、輸入落花生についても、新しい食べ方や新しいイメージ等の情報発信に努めることが大事であると考えます。

―地域農業振興協定を結ぶことによって地域活性化にも繋がりそうですね。2年前に連携したということですが、地域との結びつきに関連して何かプラスの変化は感じていますでしょうか。

弊社フィールドマンによる栽培者への落花生栽培の指導、研修会、地元住民向け落花生教室を行い、収穫量がまだ少量ですので大々的な発売までは至っておりませんが商品化しまして、地元に根ざした企業として多くのメディアにとりあげられました。

―ありがとうございました。