皆さん「亀田の柿の種」はご存知ですよね。

今の形であるピーナッツ入りの柿の種は1966年に発売され、50年以上売れ続けている歴史があるのです!企業の看板商品の一つとして売り続けるにはどのような努力があるのでしょうか?

誰もが一度は口にしたことのあるロングセラー商品の秘密と裏側を探ります!

―当初発売された商品と現在ではどのような変化があるのですか?

大体のロングセラー商品は当初発売されたものと、現在では変化があります。

ブランドや商品によって異なりますが、具体的には味やパッケージ、価格、大きさ(内容量・生地サイズ)を時代や環境の変化に合わせて変えていきます。

味については、トレンドや狙うターゲットに合わせて微調整を行っています。濃い味付けがブームになったり、近年では健康志向の高まりで塩分や糖質を気にするお客様が増えたりしています。

―では、ロングセラー商品を変化させる背景はどのようなものなのでしょうか。

お客様のニーズにブランド・商品がマッチしているかが基準となります。当然お客様からの支持が得られないと販売は低迷します。また競合という観点では、亀田製菓のロングセラー商品は同カテゴリーの米菓だけでなく、スナックやおつまみといった他カテゴリー商品の動向も分析し、ブランドが持つ強みを活かしながら中長期の戦略を立案します。

マーケティング部では定期的にお客様調査を行い、ユーザーの変化を見て商品の改良、期間限定商品の発売、プロモーションなどを準備します。

―マーケティング部の「お客様調査」は具体的にどのような方法で行われているのでしょうか?

調査は目的に合わせて実施します。そのうち三つ紹介します。

一つ目は、毎年1回質問事項を決めて実施する「ブランドトラッキング調査」。

これはメーカーやブランド、商品に対するお客様からのイメージや評価をWebアンケートで集計します。

二つ目は、お客様の受容性を確認するために行うCLT(Central Location Test)調査があります。これは、あらかじめ会場を設定し、そこにリクルートされた調査対象者を入室させ、製品、情報についての評価・感想等をデータとして収集する手法です。

三つ目は、定性調査における代表的な調査手法です。モデレータと呼ばれる司会者の進行によって、複数(6~7人)の対象者が座談会のような形式で自由に発言し、それらの内容や相互関係から調査テーマに関する仮説を導き出す調査手法も実施します。

― 一つの商品を売り出すために、どれくらいの期間かけているのでしょうか?

商品にもよりますが、新規商品では発売の1年半ほど前から着手して、1年かけて絞り込みます。そして、発売の半年前には絞り込みした商品の微調整を行って決定していきます。

例えば期間限定の味付け商品を発売するにも3~5種類の味を準備し、1つに候補を選びます。そこで終わりではなく、さらに微調整をした候補を準備します。

実験室の段階では、「これは絶対に売れるだろう」と感じさせる試作品でも量産設備が整わず商品を断念する商品もあります。

―人々に訴求していくプロモーションで何か心がけていることはありますか?

心がけていることは「ターゲットに向けてわかりやすく意図を伝えること」です。また使うメディアもTV、SNSなどその都度、ターゲットの世代に合わせた手法を選択して実施します。

「亀田の柿の種」を例に挙げてみます。

亀田の柿の種というと「親父のビールのおつまみ」というイメージが強いのではないのでしょうか?そこから若者へとターゲットを広げるために女優の有村架純さんを起用してテレビCMを放映。内容は「いつでも、どこでも、だれとでも」をテーマにいろいろなシーンでいろいろな仲間と食べる様子を描きました。

―「亀田の柿の種」で若者をターゲットにした商品は存在するのでしょうか?

あります。

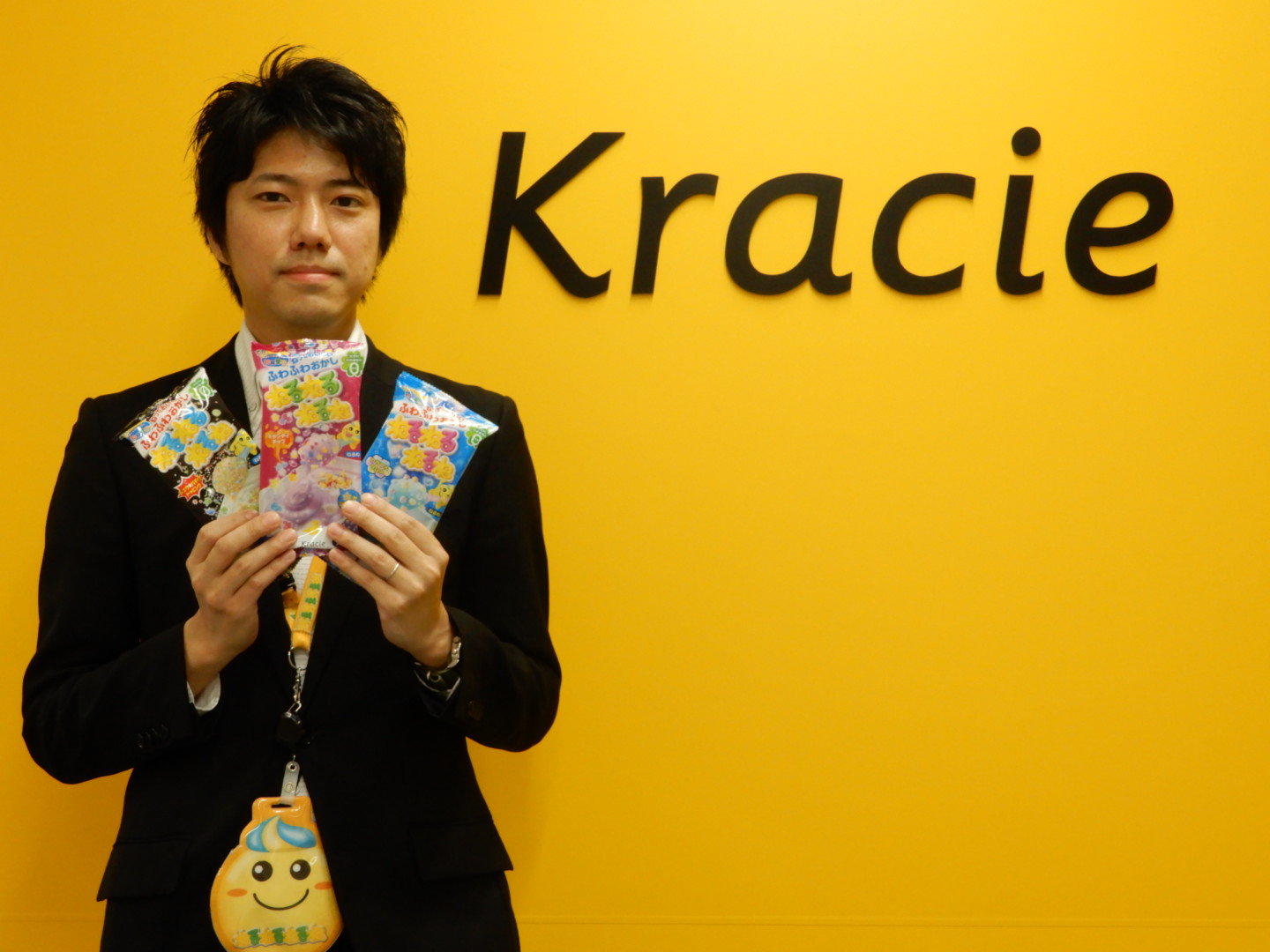

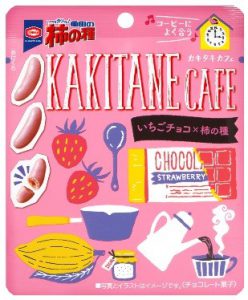

女性がほっと一息つくブレイクタイムでコーヒーに良く合うおやつとして、チョコレートコーティングした亀田の柿の種「KAKITANE CAFE」シリーズを販売しています。

2016年9月から販売を開始し、2017年8月にはインスタグラムなどのSNSに投稿したくなるようなパッケージにリニューアルしました。

―リニューアルの際に心がけたことは何ですか?

「思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックなデザイン」というコンセプトを掲げました。

カラフルさ、雑貨っぽさ、米菓にはないデザイン=違和感、のほか、

一つでも可愛い!三つ揃えてもっと可愛い!!という女性の心をくすぐるデザインを意識して、

パッケージはマットな素材にすることで、反射を防ぎ写真も撮りやすくなっています。

さらに、女性が楽しめるちょっとオシャレなおやつの種をコンセプトにした「亀田の柿の種 トレイルミックス」を2017年3月からコンビニエンスストアを中心に販売しています。

「ミルクチョコ柿の種」と食べ合わせの良い“素材”や“味わい”が楽しめる商品です。

また、通販サイトLOHAKOの限定販売で、くらしに馴染むデザインをコンセプトとした柿の種も販売しました。

―キャンペーンなどのプロモーションを行う際のコツは何でしょうか?

Product(商品)とPromotion(販促)は必ず連動させることです。

パッケージが「○○にこだわった」という表現であれば、当然販売促進のテレビCMや広告でもお客様に伝えるメッセージを合わせていくということです。

例えば、味付けにトコトンこだわった商品にも関わらず、テレビCMやPOPで癖になる歯ごたえを訴えていては、お客様には絶対に伝わりません。

また近年は様々な情報が溢れているので、「シンプルに分かりやすく」がポイントだと思います。

―ブランドの持つ強みとは何だとお考えですか?

「唯一無二の存在」が強みであると考えます。そこにはまず揺るがないブランド価値規定を作ります。同時に決してやってはいけないことも決めます。そうすることで、競合との差別化を図ることができ、強いブランドとして育っていきます。

また、ずっと守っているだけではブランドは成長しませんので、時代に合わせた変化は継続して実施します。

そして、そのブランドを買って頂くお客様の間口(人数)×奥行(頻度)をあげていくことが、既存の商品だけでなくすべての商品の難しさでもあり、ブランディングの醍醐味でもあります。

―既存ヒット商品の成功と苦難について聞かせてください。

ロングセラー商品は、特にヘビーユーザーの反応に注力します。

微妙な味付けの変化でも毎日食べて頂いているお客様は、すぐ気づき好みでないと「味が変わった」「好みでない」といったお叱りの声を頂きます。ブランドを成長させるにはお客様にとっての価値をあげていくしかありませんので、基本的には苦難の連続だと思います。

そのため、ダウントレンドの商品をリニューアル(味付け、デザインなど)で狙った通りにV字回復させることができたならば、成功といえるでしょう。これは商品だけでなく、キャンペーンなどのプロモーションと連動させながら行うことで確率があがります。

―海外で販売されている商品と日本の商品に違いはあるのでしょうか?

米菓は、日本国内でも地域によって嗜好性に差があるお菓子です。

例えば関東圏においては、おせんべいのルーツは草加煎餅で堅い食感のものが好まれます。一方、東北地区では柔らかい食感のソフトせんべい、北海道では揚せんべい、九州ではかりんとうの文化から甘いせんべいが好まれます。

日本国内でもお客様の好みが分かれますので、海外のお客様は文化も違い、より嗜好性が異なります。

そのため、海外で販売している商品は、商品名や味付けを変えて販売しています。

「亀田の柿の種」の例を下記に記載します。

アメリカ:「Kameda Crisps」という商品名でアメリカにて味付けをしており、また現地の嗜好性に合わせた日本では未発売のブラックペッパー味も販売しています。

中国:「卡米达 柿子种 (カミダ スーズゥゾン)」という商品名で販売しています。しょうゆ味、わさび味、カレー味に加えて日本では未発売のマーラー味、トマト味、黒胡椒味の6品を商品展開しています。

このほかの国では

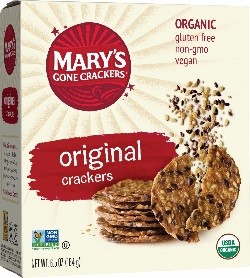

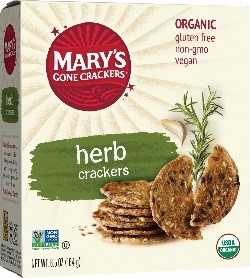

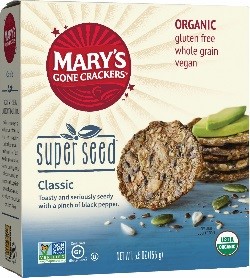

米国カリフォルニア州 グループ会社Mary’s Gone Crackers で製造販売しているオーガニック・グルテンフリークラッカー

ベトナム国フンイエン省 THIEN HA KAMEDA で製造販売している揚米菓「ICHI」などがあります。

―世界中で愛されているのですね!ありがとうございました!

皆さんは「亀田の柿の種」にどんなイメージを抱いていましたか?

今回の取材でロングセラー商品である、「亀田の柿の種」の秘密がわかりましたね!

携わる数えきれない人々の努力や、それぞれが持つ一つの商品にかける思いが、このロングセラー商品を作り出しているのだと感じました。

海外に出向いた際は、ぜひ現地限定の「柿の種」を探してみてください!