みなさんこんにちは!ガクセイ基地です。本日は昭和の日本文学を代表する、三島由紀夫氏の「不道徳教育講座」から学べる人生の教訓を考えていけたらと思います。

タイトルが漢字づくめ、そして書き出しから異様な雰囲気を持っているこの本。内容はタイトルそのまま「不道徳教育講座」。三島氏が考える「不道徳のススメ」が、様々なエピソードと共に書き綴られています。どんな内容なのか、一旦本の目次をみていただきたいです!

|

目次(略)*70章ある中の最初の15章を抜粋しました 1. 知らない男とでも酒場へ行くべし 2. 教師を内心バカにすべし 3. 大いにウソをつくべし 4. 人に迷惑をかけて死ぬべし 5. 泥棒の効用について 6. 処女は道徳的か? 7. 処女・非処女を問題にすべからず 8. 童貞は一刻も早く捨てよ 9. 女から金を搾取すべし 10. うんとお節介を焼くべし 11. 醜聞を利用すべし 12. 友人を裏切るべし 13. 弱い者をいぢめるべし 14. できるだけ己惚れよ 15. 流行に従うべし |

最初から「知らない男とでも酒場に行くべし」となんとも卑猥な文言が並んでいてびっくりされる方もいらっしゃると思いますが笑

この目次だけではただただ不道徳を解いている屁理屈な本に感じますが、しっかり読んでいくと三島氏の考える「死」、戦後日本の社会に対する批判、肉体と精神の問題に対する思考がひしひしと伝わってくる作品です。

あまり頭を使いすぎずに、でも使いながら、この本の魅力を紹介していきたいと思います!

「知らない男とでも酒場へいくべし」

ただの変態おじさんが高校生のギャルたちにドキッとしちゃった話。そう言ってしまえばそうなんですが、このエピソードを本の最初に持ってくるあたり読者を惹きつける能力があるなあと思います。

三島は女の子たちと別れる最後まで、自分は「大人」で彼女たちは「大人になろうとしている子ども」として内心哀れに思っています。好んでもない飲酒や喫煙に慣れているふりをしている若者はどの時代でもいるものです。

ただ、最後の最後で三島は気付かされます。

「どうやら1番バカで、1番からかわれたのは私なのだろうか?彼女たちは悪い演技をうんと見せつけたけど、実際は清純そのもの、多少偽悪的なハイ・ティーンにすぎぬのだろうか?」

彼女たちの自由な生き方から見えてきたものは「清純そのものな彼女たち」。それを持って自分に演技をして近づいてきた彼女たちを考えると、1番からかわれたのは自分なのではないだろうか。と思ったのです。

大人になると自由な生き方がしにくくなる気がします。一方で「子どもと大人」の境目にいる若者ほど、可能性があり自由でいられる存在はありません。

「知らない男とでも酒場にいくべし」というタイトルの裏には、自由奔放に振る舞う彼女たちへの尊敬と、若者への教訓が含まれていると考えます。

小さい頃から「常識」や「他人との競争」を押し付けられてきたのだから、今更変えろと言われても難しい。ただ、自由を受け入れることで見えてくる自分の真の姿は必ずあるはず。そう三島氏に言われている気がしました。

「人に迷惑をかけて死ぬべし」

この手紙を受け、三島は彼らが心中に至った経緯を想像する。「心中しようよ」という気持ちは「外国に行こうよ」のように、思ってなくても口に出していれば現実味が増すものである。そこから「どうせもう死ぬのだから」となんでもできるような気がして、歩いているだけでも陽気になり、死ぬ前にやりたいことも増えていく。

さらには「死ぬなら社会に迷惑をかけたい」という思考になって、自殺の動機は本来のものと大きく離れていく。それなら最初から威勢のいい死に方を考えなさい。人に迷惑をかけて派手にやるつもりになりなさい。そう結論づけるのでした。

「ああ、だから三島さんあんなお亡くなり方を…」とついつい思ってしまう章です。三島氏は三島事件とあとに呼ばれる事件をお起こしになり、切腹自殺でなくなるというなんとも衝撃的な最期を迎えています。

この章が印象に残ったのは最後の一文が理由でしょう。

これが私の自殺防止方法であります。

なるほど、社会に迷惑をかける派手な死に方を考えているうちに、自分の自殺動機を忘れてしまって結果的に自殺が防止されるという話だったんですね。

ここでまた「あなたも自殺したやん…」と突っ込みたくなりますがそこは置いておいて、確かに納得させられるところであります。

なんとなく変わらない日々を過ごしていると、自分の将来に不安を持ったり、大きな心配ごとに悩まされたりすることがありますね。そんな時に「自殺したい!」と思ってしまったなら、とりあえず三島先生くらいに社会に迷惑と影響を与える死に方を考えて、思いつくまで待ってみるというのはどうでしょう?三島流サバイバル法、試す価値ありですね。

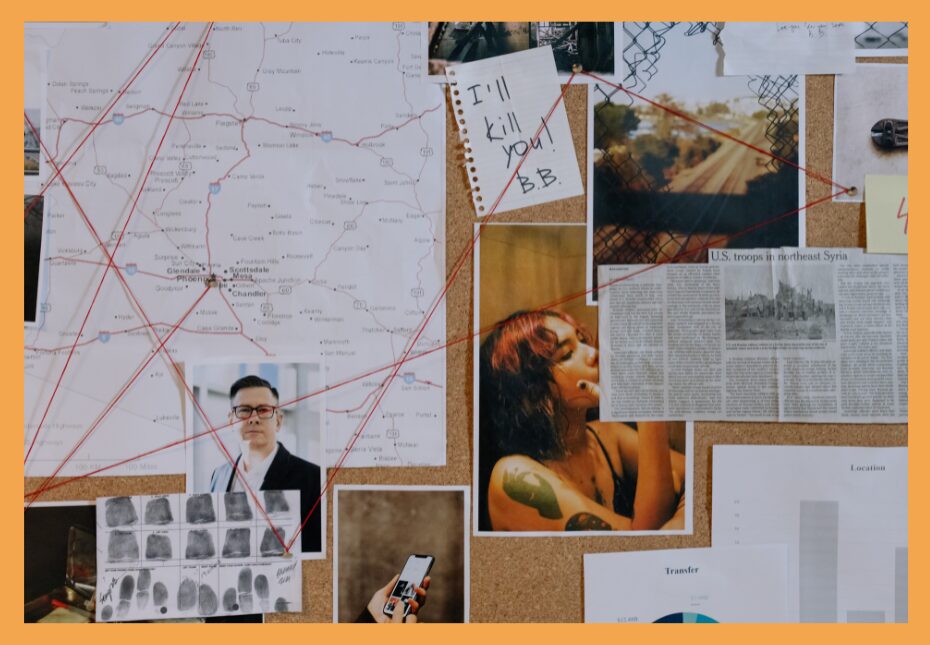

「殺っちゃえ!」と叫ぶべし

いや〜いいですね。確かに最近のニュースを見ているとヒステリックな理由で殺人を犯しちゃうケースが多い気がします。子どもが鬱陶しくて殺してしまったり、幸せそうな人をみて無差別に犯行に及んだり。ショッキングな動機での事件も多いですね。

そんな時には、「うるさい!殺っちまえ!」とか「幸せそうでムカつくな!殺っちまえ!」とかを一旦叫ぶことで、動物的本能が満たされて実際の殺人には結びつかないケースがあるかもしれません。

私はイギリスで探偵小説や犯罪推理小説が最も盛んであることを面白い現象だと思いますが、あの乙に澄ました英国紳士が殺人の描写を読んで夢中になっているところを想像するといかにも自然に見える。英国人は、「殺っちまえと叫ぶ」国民ではあるが、それは虫も殺さぬ常識人であることと少しも矛盾しません。1番沢山人を殺したのは、あの崇高な理想主義者のドイツ人です。

自分のめちゃくちゃな理論を、歴史的背景に絡めることで読者を納得させてしまう点も三島氏の面白いところです。題名のところでは「いや、ないでしょ」と思っているのに章が終わる頃には「確かに」と毎度思わせる文章力には脱帽です。

大学生の身でこんなことをいうのはあれですが、勉強嫌いなんですよね。でも勉強って大事ですよね。「あ〜!勉強したくない!殺っちゃえ!」これで世の中の殺人事件が減るとしたら安いものです。

「人のふり見て我がふり直すな」

この章こそ、常識破りの新しい時代を作っていこうという三島氏の思想が現れているのではないでしょうか。なるほど、悪の極限を見せてそれに比べたらまだ自分は正常と思うことこそ、良い時代を切り開くという三島氏の考えなのだと思います。

「善に向かっての秩序」と同様に、「悪に向かっての秩序」というものがあるので、コチコチ頭の同学者が考えるように、悪が直ちに社会不安と社会的無秩序を招くとは限りません。悪がむしろ、社会的秩序を整えることだってあるのです。

抽象的で混乱する方もいるかもしれないので、私たちの日常に当てはめてみましょう。例えば「あの人がこんな個性的でやりすぎなメイクをしているんだったら、私のメイクなんてナチュラルのうちだ」とか「こんなに細い子がラーメンを毎日食べて太らないなら、2日に1回ラーメンを食べる私なんて何も心配することない」など。秩序というか、どんどん個人が常識から解放されて、個性を出すということをし始めている気がします。

「みんな一緒」という日本人的精神が、三島氏の生きた時代から少しずつ変容を遂げていることがわかります。そしてそれをもっと推し進めよう!という隠れたメッセージがある気がするのは私だけでしょうか?

まとめ

以上、三島由紀夫作「不道徳教育講座」の紹介でした。これでもか!というくらい屁理屈エピソード満載ですが、三島氏の表現力や、日本を代表する文学者としての思考の深さがクセになる。そんなおすすめな作品です!

ガクセイ基地では他にもおすすめの本を紹介している記事がありますのでぜひご覧になってくださいね!ここまで読んでくださり、ありがとうございました📕