こんにちは!ガクセイ基地のまなみです🛕

ガクセイ基地で、2019年に取材させていただいた「おてらおやつクラブ」。お寺に供えられたお菓子や食品を、さまざまな事情で困りごとを抱えているひとり親家庭に届ける活動を行っており、現在は居場所支援などにも携わっています。その際は、絶対的貧困と相対的貧困の違いや、実際に行われている活動についてお話を伺いました。

前回の取材から約5年。コロナ禍を経て、子どもの貧困について変わったこと・変わらなかったことや、「おてらおやつクラブ」の原点、大学生の私たちがどのように課題に向き合うべきかなど、様々なお話を事務局で活躍されている深堀様に聞いています。

では早速!

🎤前回の取材記事はこちらから!

北海道札幌市出身、在住。自身もひとり親家庭で育った経験があり、高校生のころより学習支援やこども食堂などで子ども支援に携わる。自身の家庭もおてらおやつクラブの「おすそわけ」を受け取っていたことがある。

現在は広報担当として、おてらおやつクラブの活動や子どもの貧困問題の広報啓発に取り組んでいる。

目次

「おてらおやつクラブ」の原点/発足のきっかけ

―本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、「おてらおやつクラブ」発足のきっかけになった大阪市母子餓死事件について改めて教えていただけますか。

2013年に、大阪市の西区で20代のお母さんと3歳のお子さんが亡くなる事件がありました。奈良のお坊さん―今のおてらおやつクラブの代表・松島靖朗が、その事件のニュースを見てショックを受けたことが活動開始のきっかけになっています。 たまたま同じ時期に、松島にも同じ年代のお子さんがいたというのもあって、どこか他人ごとじゃないというか。

お寺にはいろいろなお供え物がたくさん集まってきます。人が集まったときに配るといった方法でおすそわけしていても、どうしても食べきれなくて賞味期限が切れてしまうことがあります。お寺には消費しきれないほどの食品がたくさんある一方で、隣の大阪では食べ物がなくて餓死して亡くなってしまう親子がいるというギャップに松島は衝撃を受けて、自分のお寺にある食品を大阪の支援団体に持っていったところから活動がスタートしました。

活動を進める中で「自分一人の力でやっていくには限界がある」と感じた松島は、周囲にたくさんお寺があることに気が付きました。そこで、全国のお寺にもっと協力してもらえたら、食品が足りないという問題も少しは解消できるのではないか?と知り合いに声をかけていって、少しずつ仲間を集めていく過程を経て、「おてらおやつクラブ」というNPO法人になりました。

コロナ禍を経て―子どもの貧困・支援の現在地

―ガクセイ基地が以前取材させていただいたときから約5年が経っています。その間にコロナ禍などさまざまな社会情勢の変化がありましたが、深堀様から見た「子どもの貧困」という概念の受け取られ方や、現状はどのようなものなのでしょうか。

そうですね。 子どもの貧困問題は家庭の問題と捉えられる側面が強かったかなと私自身感じていて。やっぱり困窮しているのは、その家庭の自己責任、例えば「離婚するのが悪い」など、いろいろ言われていたと思います。

ただ、コロナ禍になって、今まで当たり前に生活できていた人が突然職を失ってしまったり、何か外に出られず人と接することができなくなったりと、社会的な繋がりがどんどんなくなって、みんながなんとなく孤独を感じていることがコロナ禍ではすごく増えました。

そういった社会情勢で、急に困窮状態に陥ってしまう原因が、個人の努力不足や責任ではないということへの理解がある程度広まったかなと感じています。

ただ、コロナ禍を逆手にとって成長できた人たちや企業もあれば、コロナの影響が今もまだずっと続いていて、生活が苦しい状況のままの人や企業もあって。そこのギャップは広がっているのかなという気はしています。

―ありがとうございます。ホームページで、コロナ禍をきっかけに「直接支援」という支援方法が新しくできたと知りました。具体的にどのような方法なのでしょうか。

―ありがとうございます。ホームページで、コロナ禍をきっかけに「直接支援」という支援方法が新しくできたと知りました。具体的にどのような方法なのでしょうか。

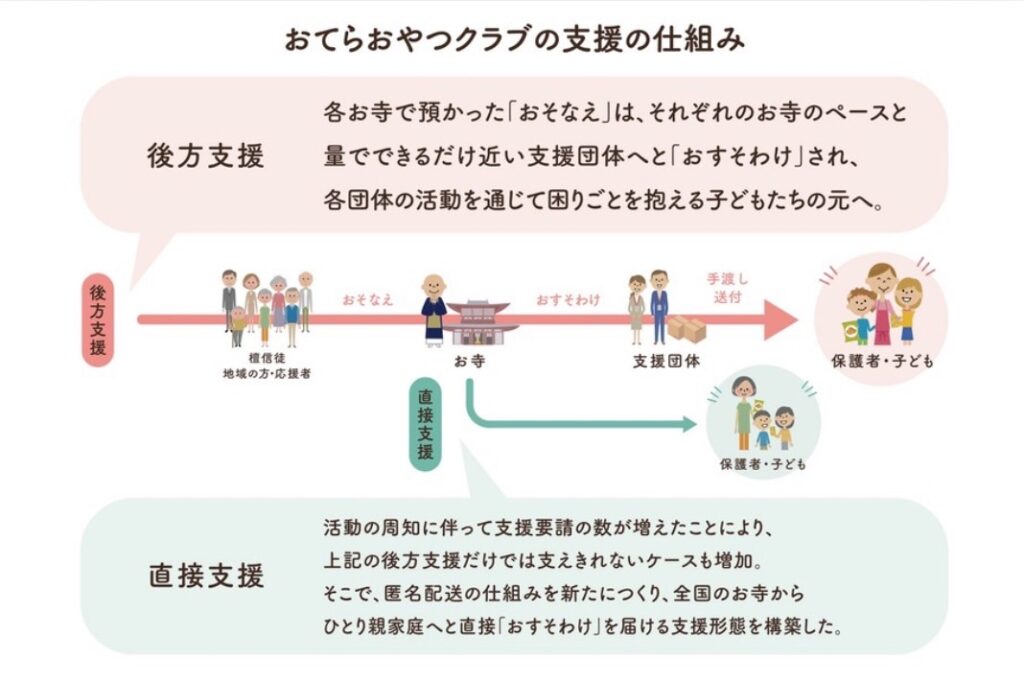

元々おてらおやつクラブでは、全国の支援団体の人たちにおすそわけを届ける「後方支援」の活動を行っていました。子どもたちを支援する全国の各地域の取り組みを、後ろから支える形です。団体の人たちに「活動で使ってくださいね」とおすそわけを届けていたのですが、コロナ禍になってからはおてらおやつクラブ事務局に「直接自分たちにも届けて欲しい」というひとり親家庭からの問い合わせがたくさん寄せられるようになりました。

そこで、家庭にも直接おすそわけを送るようになっていきました。 最初は事務局のある奈良県の安養寺から全国の家庭に送っていましたが、年々数が増えていって配送が追いつかないという状況になりました。

そこで、家庭にも直接おすそわけを送るようになっていきました。 最初は事務局のある奈良県の安養寺から全国の家庭に送っていましたが、年々数が増えていって配送が追いつかないという状況になりました。

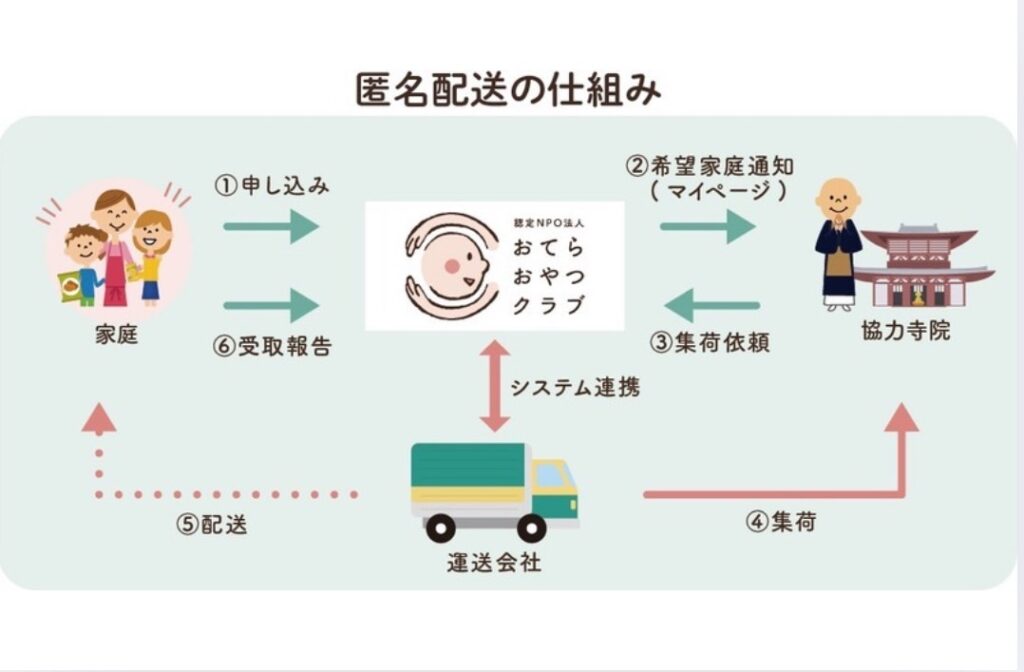

ただ、ひとり親家庭の住所や名前、連絡先などの個人情報を簡単に全国のお寺さんに「ここに送ってね」と情報を渡す方法はとりませんでした。個人情報の問題はもちろん、せっかくおてらおやつクラブを信頼して情報を開示してくれたお母さんたちの信頼を損なってしまうことに繋がると考えたからです。

そこで、「匿名配送」という送る側も受け取る側もお互いの住所を知らずに宅配のやり取りができる仕組みを作りました。配送の仕組みを切り替えて、北海道のお寺から北海道の家庭に、宮崎県のお寺から福岡県のご家庭に、という風にヤマト運輸が決めている配送エリアごとにおすそわけを届けられるように体制を整えていきました。

―「一度もおすそわけが届いたことがない家庭が無いように」という工夫がされているとも伺いました。どのようにして支援の裾野を広げているのでしょうか。

―「一度もおすそわけが届いたことがない家庭が無いように」という工夫がされているとも伺いました。どのようにして支援の裾野を広げているのでしょうか。

おてらおやつクラブでは、おすそわけを受け取りたい方に対してひとり親家庭であることの証明書や児童扶養手当の受給証明書などの提出は求めずに、LINEから申し込みができるという体制をとってきました。

なので、18歳未満の子どもがいて、一人で子育てをしている。 この2点さえ満たしていればおすそわけを申し込めます。

この一人で子育てをしているというのは、離婚してるか否かも私たちは確認はしていません。離婚はできてないけども別居状態という方もいますし、親がいなくて成人した方が自分で未成年のきょうだいの面倒を見ている家庭だったり、おばあちゃんが一人でお孫さんを育てているというパターンもあります。

元々条件をそんなに他の団体ほど厳しく持っていなかったということもあり、LINEから365日24時間いつでも申し込みができる状態にすることで、とにかく申し込みのハードルを下げていました。

最初の方は、初めておすそわけを受け取ったときから一定の期間が空いたら、また欲しいときに自分でいつでも申し込みができる仕組みにしていました。しかし、おてらおやつクラブに登録する家庭はどんどん増えていて、同じ家庭に何度もお送りすることが難しくなってきました。現在、おてらおやつクラブに登録している世帯は今1万5000世帯以上あります。(2025年3月1日現在)

―そんなに!

この1万5000世帯に毎月一回ずつおすそわけを送るということについては、配送費や物資の確保が難しいです。なので、「初めて受け取ってから半年以上経たないと申し込みできないよ」という仕組みにするなど試行錯誤していますが、この膨大な世帯数にずっと送り続けるということができていません。

全国のお寺さんに協力してもらってもなかなか難しいし、配送費はおてらおやつクラブが全て一括で負担しているので、配送費の確保が課題となっています。

その代わりに、全国のいろいろな支援団体の人たちとおてらおやつクラブが繋がっていって、できるだけその地域でご家庭と団体が繋がってもらうことを目指しています。

全国で困窮しているひとり親家庭は、約38万世帯いると言われています。そこで、この38万世帯に少なくとも一回はおすそわけを受け取ってもらって、社会と繋がる体験をしてもらいたいです。今は受け取りが初めての家庭を優先して、どんどん進めていくという活動に切り替えているところです。

お寺以外とも!企業ともつながる支援の輪

―支援団体と協力しながらネットワークを広げているというお話がありましたが、他にも運送会社を始めとした企業とも連携をしていると伺っています。ぜひ詳しくお話を聞きたいです。

まずファストフードではミスタードーナツですね。ミスタードーナツはフランチャイズで、店舗ごとに運営の大元の会社が別々です。おてらおやつクラブは、その中でも奈良交通という会社が運営している9店舗のミスタードーナツで、ドーナツ5,400個分のクーポンを配布する活動を行いました。申し込みをすると、「店頭で見せれば、好きなドーナツ6個と引き換えができる」というクーポンがLINEで配布されるというもので、外食機会の提供に繋がります。

あとは愛知県の支援団体さんから声をかけてもらって、マクドナルドの決まったメニューと交換できるクーポンをプレゼントしていただきました。これをおてらおやつクラブの家庭におすそわけをしたりしています。

―ありがとうございます。他にも「ブックギフトプロジェクト」なども行っていると聞いて……。「食べることに対しての支援だけじゃないんだ!」と凄く衝撃を受けました。

最近は、ひとり親家庭に限らずに「体験格差」という言葉が注目されています。 習い事だったり塾だったり。それだけに限りませんが、キャンプをしたり、旅行に行ったりといった、あらゆる体験をする機会がそもそも少ない子たちがいます。

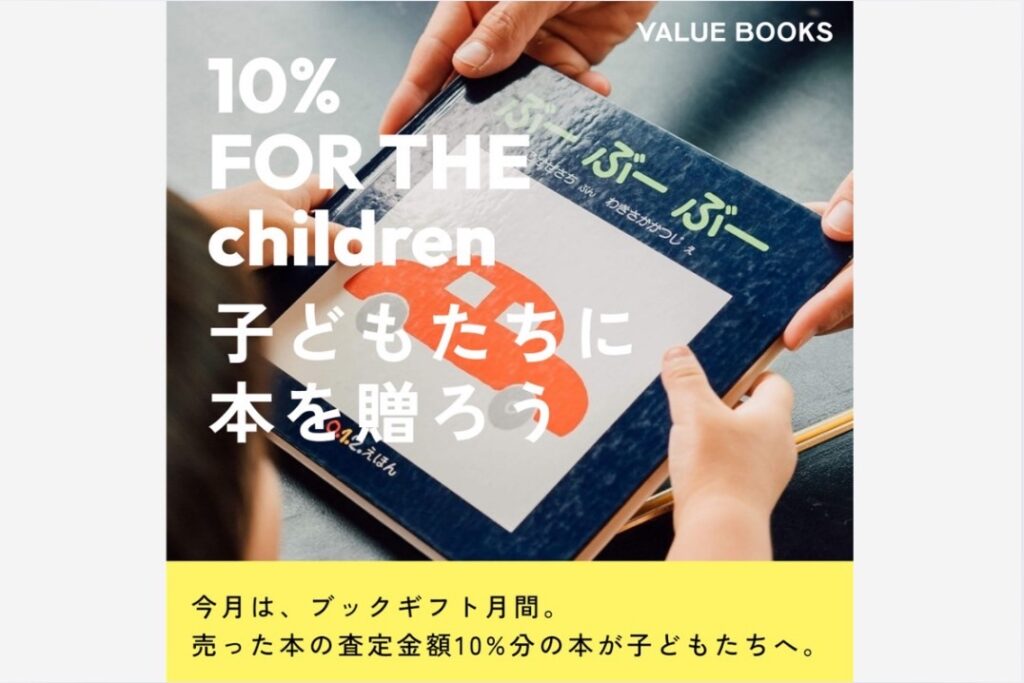

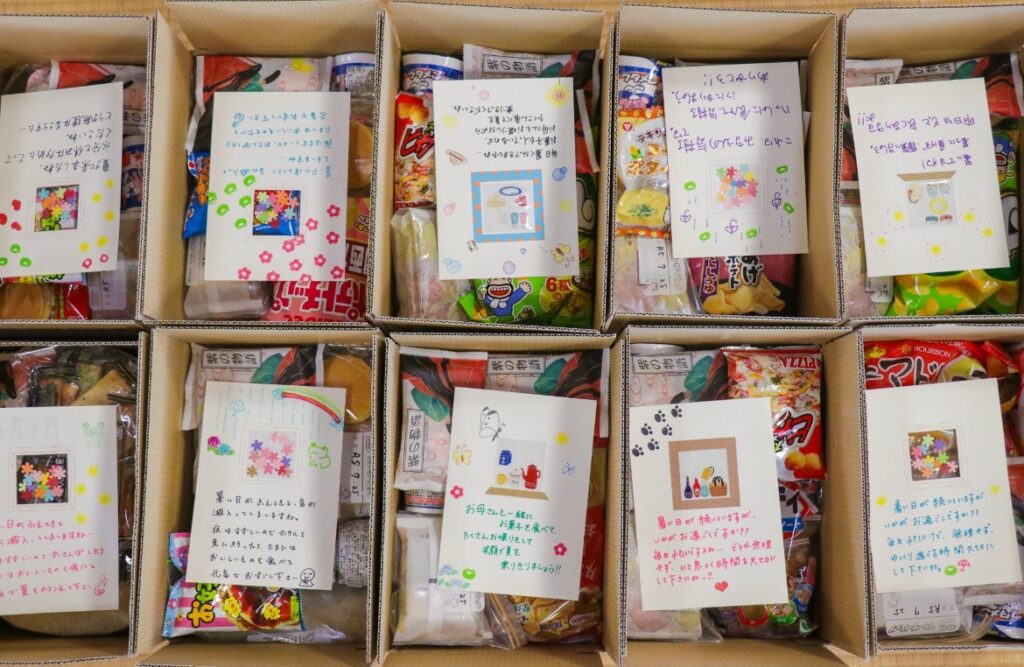

そういった家庭に、家ではなくて家族で外食するという体験だったり、スポーツ観戦のチケットをおすそわけしたりといった活動を行ったことがあります。他にも、本を送るという活動も本屋さんと連携して実施しました。「本ってもらって嬉しいのかな」とやってみるまではちょっと反応の予測が付きませんでしたが……。

ただ、受け取った家庭から届いた声の中では、「本を買うことができなくて、図書館で借りることしかできなかったけど、新品の本を子どもにプレゼントできたっていうことがすごく嬉しかった」 という声を頂きました。

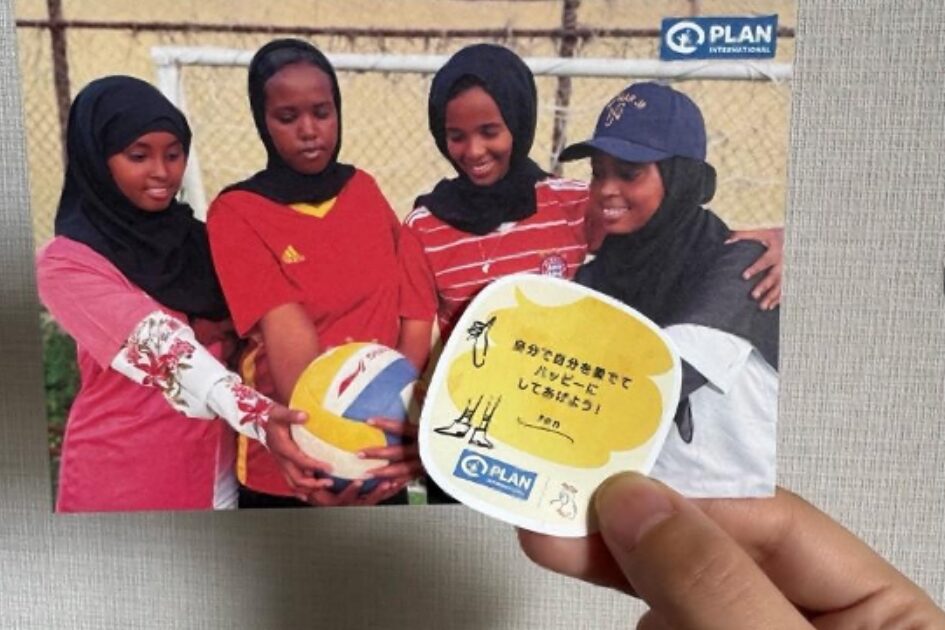

実際にブックギフト月間が行われたときの画像

日々ギリギリの収入の中で生活していると、まず真っ先に食費だったり、光熱費だったり、学費だったり税金だったり……。支払わなきゃいけないお金が多くて、結局本などが後回しにされてしまいがちです。

なので、「子どもに買う機会がない」という保護者の方からの声がすごくたくさん届くことで、やっぱり食べ物や日用品以外にもいろいろなものが足りてない状況の中で、何とか日々生活を送っている家庭があるということを痛感しました。なので、本に限らず、もっといろいろな体験とか機会のおすそわけができていくといいのかなと感じたきっかけにもなっています。

「子どもの声を聞きたい」居場所支援もスタート

―最近は、「おすそわけ」の活動だけでなく居場所事業にも力を入れていると伺いました。始まったきっかけや、参加している大学生のボランティアの声についても知りたいです。

居場所事業が始まったきっかけは、「子どもの声を直接聞く活動がしたいね」という声が出たことです。おてらおやつクラブではひとり親家庭を支援していますが、日頃やり取りしているのは保護者の方々です。申し込みからおすそわけの受け取り、受け取り後の感想の入力などは保護者の方々に行っていただくので、子どもの声を聞くにはどうしたらいいかというところを考えていました。

子どもたちが安心できて、「何かあったときにこの人たちに頼りたいな」と思ってもらえるような存在として居場所が必要だよねというところで居場所作りをすることになりました。

また、居場所事業が始まる前から「自分も活動に参加したいな」とか、「何か力になりたい」とおすそわけを梱包するボランティアに参加してくれる学生さんたちや若者の皆さんがいらっしゃいました。

また、居場所事業が始まる前から「自分も活動に参加したいな」とか、「何か力になりたい」とおすそわけを梱包するボランティアに参加してくれる学生さんたちや若者の皆さんがいらっしゃいました。

居場所作りが始まったとき、協力してくれる若者たちの声をもとに「どんな居場所を作っていきたいか」という部分をみんなで考えました。 若者たちは子どもたちに年齢の近い存在なので、近い目線で活動のことを考えてくれますし、子どもたちにとっても親しみやすいと感じています。

大学に通っている方もいれば、一人暮らしをしている方もいるので、子どもたちにとっては生きていく上での、近い将来のロールモデルとなる存在として、(ボランティアの若者や大学生を)見てもらうこともできるのかなというふうに考えています。

このように学生が主体で子どもたちに関わることで、気軽に頼りやすい繋がりを地域に作るということを目指して居場所活動を行っています。(2025年3月1日時点)

「おすそわけの輪」貫き続ける活動の軸・価値観

―前回の取材から約5年。おてらおやつクラブが手掛ける活動の幅も規模も広く大きくなっていると感じますが、その中でもブレない軸や価値観のようなものはあるのでしょうか。

最初から特に大事にしているのは、おそなえ・おさがり・おすそわけの3つですね。

支援物資を家庭まで届ける活動ということで、「フードバンクと似てるよね」というお声を頂くことも多いです。ただ、活動としては似ていますが、おてらおやつクラブには「お寺にお供えされたものである」ということと、「おすそわけを仏様からのおさがりとして届けている」という2点の決定的な特徴があります。

フードバンクは主に企業から食品を寄付されるケースが多いのですが、おてらおやつクラブの場合は各個人が自分のご先祖様だったり、亡くなった方を弔うためにお供えしてるものを寄付することになります。なので、同じものが大量に届くということは少ないです。

故人を偲ぶために選んだものをお供えしているので、お供えしてくれる人とお寺がそれぞれ少しずつできることをやっている活動です。

―コロナ禍を経て、なんとなく世の中が様々な場面で次のフェーズに入ってきているなと体感しています。おてらおやつクラブの今後の展望や目標を伺いたいです。

―コロナ禍を経て、なんとなく世の中が様々な場面で次のフェーズに入ってきているなと体感しています。おてらおやつクラブの今後の展望や目標を伺いたいです。

子どもの貧困は見えづらい、見えないというふうに言われてきましたが、おてらおやつクラブに登録してくれている家庭が1万5000世帯を超えた今、少しずつ可視化されるようになってきたなと感じています。ただ、先ほどもお話ししたように、困窮状態のひとり親家庭は約38万世帯いると言われているので、計算上は今の25倍になります。

「38万世帯のひとり親家庭全てにおすそわけを届けること」が今のおてらおやつクラブの目標です。この38万世帯のひとり親家庭には、何かしらの社会と繋がる経験をしてほしいと思っています。おてらおやつクラブでは、「たよってうれしい、たよられてうれしい。」という言葉を掲げて活動しているのですが、お母さんたちには誰かに「たよってうれしい」と感じる体験をしてほしいです。

ただ、その38万世帯を支えていくには今登録してくださっている2000ヶ寺では到底足りません。なので、もっと多くのお寺さんに協力してほしいですし、各お寺さんの檀家さんだったり、地域の支援者の人たちも巻き込んで支援の輪を増やしていく必要があると思ってます。

ただ、その38万世帯を支えていくには今登録してくださっている2000ヶ寺では到底足りません。なので、もっと多くのお寺さんに協力してほしいですし、各お寺さんの檀家さんだったり、地域の支援者の人たちも巻き込んで支援の輪を増やしていく必要があると思ってます。

そして、お寺さんや檀家さんたち、地域の人たちには「たよられてうれしい」と思うような体験をしてほしいです。それぞれの地域で、地産地消のように地域で繋がっていけば、貧困問題が身近にあることを実感してもらえるのかなと感じています。

「たよってうれしい」側だったお母さんたちが、今度は自分がボランティアしたいなとか、今度は自分が寄付する側になりたいなというふうに「たよられてうれしい」側になることがあるかもしれません。

また、寄付・寄贈してくれていた人たちが、突然病気になっちゃったり、いろいろな事情があったりして自分もひとり親になったよというときに、今度は「たよってうれしい」側になることがあったり、それぞれ起きると思います。

この「たよってうれしい、たよられてうれしい。」の支え合いの輪が循環していくような社会になっていけばいいなと思っています。

大学生へのメッセージ

―「ガクセイ基地」のサイトを閲覧する学生の中には、社会福祉や教育に関心のある人もたくさんいると思います。そういった方に伝えたいことや、行動を起こしたい人に向けたアドバイスをお願いいたします。

まずは知ってみるところから始めてほしいです。何か身近な社会課題に興味関心を持ってみてほしいですし、社会問題があると気づけばもう知らないふりはできないと思います。そこから何かできる範囲で関わってみてほしいです。

おてらおやつクラブも、おすそわけを梱包するボランティアを全国で募集しているのでそちらに参加してみたり、自分が興味を持った社会課題に対して、できるボランティアは必ず何かあるはずです。探してみて、そういうところに参加してみるっていうのも「できる範囲で関わる」という一つの方法かなと思ってます。

社会課題に取り組む活動って、いろんな立場の人たちが関わることが大事だなと私は思っていて。学生ならではの発想が役に立つことがありますし、学校を卒業して就職するというときも、その就職先の選択肢にNPOを入れてみるのもありかもしれません。

社会課題に取り組む活動って、いろんな立場の人たちが関わることが大事だなと私は思っていて。学生ならではの発想が役に立つことがありますし、学校を卒業して就職するというときも、その就職先の選択肢にNPOを入れてみるのもありかもしれません。

NPOの活動は、誰かひとりの思いから始まった活動であることが大半ですが、一人からでも何か動かすことはできます。いろいろなことに興味を持って、実際に活動に参加してみたり体を動かしてみてほしいなと思っています。

―ありがとうございました!

おてらおやつクラブ・公式SNS

●おてらおやつクラブ 公式Webサイト

●公式X

https://x.com/otera_oyatsu

●公式Instagram

●公式note

●公式Facebook

編集後記

私は高校生のときに不登校、通信制高校への転学を経験しました。転学先で出会った友人や後輩には「親さえ、家庭環境さえ違えば」と貧困や進路選択に悩む人も少なくありませんでした。高校生のときから、漠然とした子どもの貧困・居場所事業に対しての関心はあったように思います。

その「ふわっとした」関心が、実際に(自分も)課題解決に取り組みたい・実際に取り組みを行っている人に話を聞きたいという決意に変わったのは、是枝監督の映画『誰も知らない』を大学の講義で視聴したことがきっかけです。「事件」としてセンセーショナルに扱われたことはきっと今も終わっておらず、コロナ禍で可視化され、そして今徐々に不可視化されつつあるのではないでしょうか。

自己責任というかたちで個人の悩みや切実な困り感が消費されてしまうこの世界で、私たちはずっと悩んで考え続けることが大切なんだと思います。社会課題でも、日々の生活でも、考えることを辞めてしまった瞬間、現状に違和感を持たなくなった時点できっと何かが終わってしまうような気がするから。

この記事が、行動を起こしている人や団体を新しく繋ぐ一助になったり、何か考えたり調べることを始めるきっかけになれば、という祈りを込めて。改めて、深堀様をはじめとした今回の取材に携わってくださった全ての方に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。