皆さんこんにちは~!ガクセイ基地のまなみです🚃

普段私たちが通学や遊びに出かけるときに使う電車。馴染みの路線、就職活動を始めとした特別な機会で初めて使うことになる路線、いろいろあると思います。春から大学生になる人は、知らない土地でイチから街に馴染んでいくことになりますね🌸

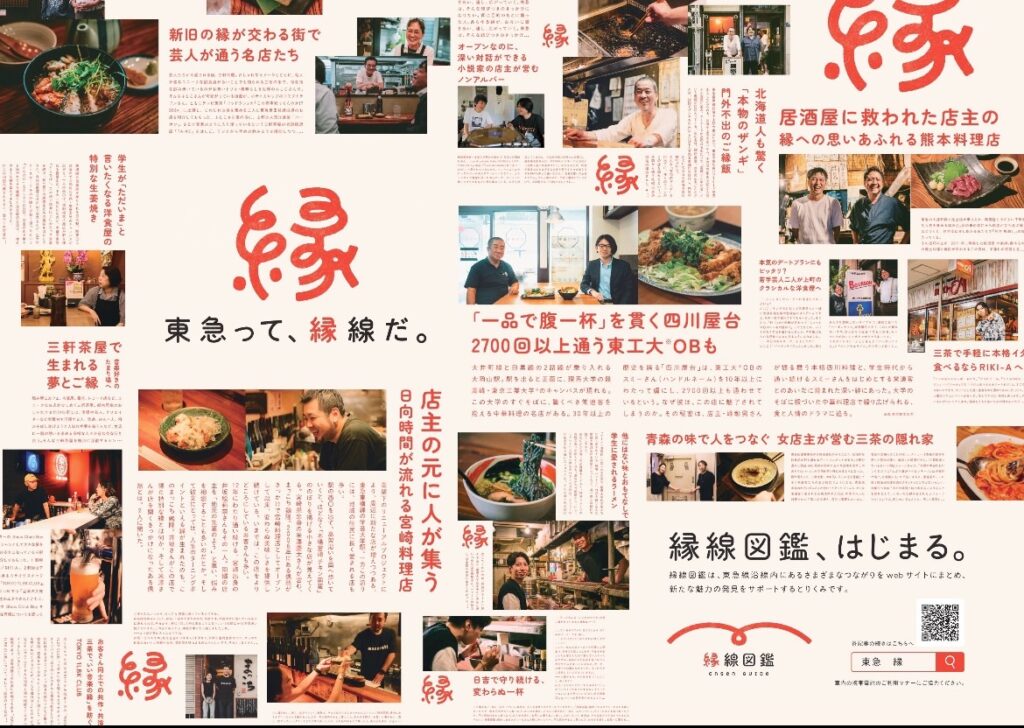

大学四年間で、様々な縁を結ぶことになる大学生にぜひ知ってほしいのが『縁線図鑑』というWebサイト。東急線沿線内にあるさまざまなつながり、「縁」をインタビュー記事などで紹介しています。

今回、東急株式会社の広報企画担当である森内様と、株式会社東急エージェンシーの橘様に『縁線図鑑』についてのインタビューをさせていただきました!企画に込められた思いやこだわりを、様々な角度から伺っています。

では早速!

目次

【顔が見える情報×親しみやすさ】「縁線図鑑」出発のきっかけ

―本日はよろしくお願いいたします!改めて、『縁線図鑑』はどのようにスタートした企画なのでしょうか。

―本日はよろしくお願いいたします!改めて、『縁線図鑑』はどのようにスタートした企画なのでしょうか。

(森内様)これまで東急線沿線にご縁のなかった方に沿線に足を運んでいただくきっかけをご提供したい。そんな思いからスタートした企画です。

東急線沿線のお店やスポットの「顔が見える情報」を紹介することで、温もりに溢れた沿線の魅力を発信しています。

東急線沿線に既にお住まいの方にも「降りたことないけど近くにこんなお店があったんだ!」というような、新たな発見をご提供し、これからも沿線を選んでいただけるようなきっかけをご提供することを目指しています。

私自身、20年ほど東急線沿線に住んでいました。育ったのも、社会人になってから選んで住んでいたのも沿線の地で、住みやすい街という実感はありました。

ですが、周囲の友人たちからイメージを聞いていると、「中目黒、自由が丘、二子玉川といった遊びに行く場所としてはオシャレで素敵だけれど、住むのはハードルが高い」といった声がよくあがります。

もちろん、そういったイメージが馴染んでいるエリアも沿線内にはありますが、全99駅に目を向けてみると、昔ながらの下町風情ある商店街がある街だったり、自然豊かでのどかな風景が広がる街だったりと、個性豊かなさまざまなエリアがあります。

そんな埋もれている沿線価値の認知を向上し、東急線沿線への親しみやすさを広げていきたい、という思いがベースにありました。

(橘様)コロナ禍をきっかけに引っ越しをしたのですが、その引っ越し先を選んだ理由が「その街で暮らしている人の顔が見える情報発信が多かったこと」でした。ファミリーが多い街なのですが、そこで楽しそうに暮らしている家族の顔が見えることが印象に残っていて。

今回のプロジェクトでも、「憧れより親しみやすさを感じられる」ことが大事なのでは?という仮説のもと、「顔が見える情報を発信する」ことを大事にしました。

また、コロナ禍で他に変化があったこととして、休校期間やリモートワークの増加による定期券利用者の減少がありました。そのような状況になったときに、この先は今までの「同じ場所を行き来する」という電車の使い方だけでなく、「今住んでいる街の一駅、二駅隣に寄り道してみる」という小さな移動を増やしていくことの方があるべき姿なのではないかと考えるようになりました。

縁線図鑑では、「縁」をテーマとしたエピソードとともに、東急線沿線の各スポットを取り上げていますが、こうした”小さな移動”を増やすきっかけにもなる企画だと思っています。

―『縁線図鑑』、第一弾のテーマは「ご縁飯」。私自身ご飯が大好きなので、更新があるたびにワクワクしながら読んでいます。テーマの決め手はどのようなものだったのでしょうか。

(橘様)「ご縁飯」以外のテーマでも様々な構想があったのですが、やはり人間、”食”には目が無いといいますか、需要やジャンルの裾野が広く、何より「行く理由」になり得ると思っていまして。

「美味しそう!」という感情で、人が足を運ぼうとするかもしれない。そして「縁」という要素がありそうだなということで、かなり早い段階から「ご縁飯がいいね」となっていました。

―私たち(読み手)から「こんなご縁飯があるよ!」と投稿ができるのも嬉しいですよね。

(橘様)縁線図鑑は、一方的な情報発信にとどまらず、沿線とご縁がある方、まだ無い方、みなさんと一緒に作り上げていくことが理想形だと思っています。

サイトを見ることで「確かに東急線沿線って縁で溢れているよね」「自分にもこういう縁があるんだけど」という声がポンポン上がってきて、それがコンテンツになっていくことがいいなと思っています。

「#学生のご縁飯」というシリーズがあるのですが、今は僕たちがいろいろとヒアリングを行って企画を行っています。ただ、リアルな学生が「いや、俺らのご縁飯ってこれだから!」と投稿をしてくれるとすごく嬉しいなって思います。

全ての大学にあるかはわかりませんが、「昼ごはんといえばここだよね」「打ち上げといえばここだよね」みたいな思い出の場所ってあるじゃないですか。そういった声をもっと集めていきたいです。

『縁線図鑑』ができるまで / 徹底した「縁」へのこだわり

―実際に取材を行うまで、そして記事を公開するまではどのような流れなのでしょうか。

(橘様)今は「同郷人のご縁飯」、「学生のご縁飯」、「〇〇好きのご縁飯」などいくつかテーマがあるので、テーマごとにバランスよく更新できるようにしています。

例えば「#〇〇好きのご縁飯」では、本当にいろいろな「好き」が考えられるので、「こういう”好き”だとご縁飯がありそうだ、コミュニティがありそうだ」ということをインターネットの情報をあたったり想像して探っていきます。そしてリストアップしたものの中から更に議論を重ねて、オーケーが出たものを基に取材に移していくということを今は行っています。

ただ、記事作りをする過程で一番のこだわりポイントであり、難しい部分は「店主さんとお店にご縁のある常連さんが一緒に取材を受ける」というところです。オーケーが出たところから更に、店主さんに「常連みたいな方はいらっしゃいますか」と伺ってそれぞれのスケジュールを合わせていただく工程があります。

(森内様)広告ではモデルの方を起用することがよくあると思いますが、「縁線図鑑」では正真正銘、本物の店主さんと常連さんに取材を行います。なので、そこのマッチングが上手くいかないと成立しない企画なのですが、逆にものすごくこだわっている部分でもあります。

―私も取材していただけるほどの行きつけのお店を探したくなります……!常連さんと、店主の方が、かなり個人的なことまでお話しされることも多いですよね。

(橘様)「縁」と言っているからには、一歩踏み込んだなるべく深い繋がりの部分をインタビューでは聞いていただくようにしていますね。

(森内様)それぞれの記事のタイトルにもとてもこだわっています。東急エージェンシーのコピーライターにも監修をしていただいて、ファーストキャッチで響く、読んでみたくなるような表現の記事のタイトルにしていただくようにしています。

―単なる「お店紹介」で終わらない、物語性のあるタイトルが多いですよね!「牛たん」を扱う記事では、タイトルに「舌をうならせる」という表現を入れるといった遊び心もあって大好きです。

街を、沿線を賑やかす!『縁線図鑑』を新発見・再発見のきっかけに

―「縁線図鑑」は、「公共交通機関」と「都市開発」という、東急の取り組みをまたいだ企画なのかなと感じています。「縁線図鑑」の背景には、そういった部分への何かしらの課題感があるのではないかと考えていて。そのあたりのお話を深掘りしていきたいです。

(森内様)東急では鉄道を走らせているため、向き合い続ける沿線の未来を見据えたまちづくりを行っています。施設をつくってその瞬間だけの盛り上がりで終わるのではなく、魅力を放ち続けられるよう、沿線全体を賑やかし続けることが大切です。

いつ沿線に来ても、または住み続けていても、いつも何か新しい発見があったり「いつ来ても楽しいよね」と思っていただけたりするような、長期的にまちづくりを考えるという姿勢が、東急にはあります。

ただ、そういったまちづくりは自社だけでできることではありません。官民連携のもと、その街に住み続けている方や、お店を営んでいる方といった街のみなさんとの連携が大切になります。『縁線図鑑』に掲載しているお店は、東急が運営しているものでもなければ、支援を行っているわけでもありませんが、街自体を盛り上げていくことが、そのまま東急線沿線が盛り上がっていくことにつながると考えています。

図鑑だからこその「懐かしさ」 世界観を創り上げる工夫

―私は「縁線図鑑」のロゴやWebサイトの世界観にものすごく引き付けられました。電車で広告を見つけたときは、一目惚れに近い感覚で。どのようにデザインは組み立てていかれたのでしょうか。

(橘様)初めに決まったのは「縁マーク」と、「東急って、縁線だ。」というスローガンに近いフレーズでした。サイトの名称をつけるにあたって、色々と試行錯誤する中で、”縁”が集まる場所として”図鑑”をテーマにするという案がでました。

このマークの上に記事の画像があることで、図鑑を開いている/見開きの状態のように見えるようになっています。

―縁を結ぶリボンにも見えてときめきます……!サイトで使用されている色も、レトロな雰囲気が演出されて可愛らしいです。

―縁を結ぶリボンにも見えてときめきます……!サイトで使用されている色も、レトロな雰囲気が演出されて可愛らしいです。

(橘様)東急の赤という部分もありますが、これまで時間をかけて紡がれてきた沿線のご縁を表現するために、いわゆる金赤っぽい若干くすんだ色が使われています。パキッとした色使いではなく、背景も藁半紙に近いクリーム色にしています。

―神社の鳥居のようで、縁結びに行きたくなる配色ですね!あと、サイト内で直線や直角が使われていませんよね。仕切りのところも、真っ直ぐかと思いきや手書きっぽい直線で。

(橘様)実は縁マークにも最初は角があったのですが、途中でなくしたんです。やっぱり柔らかい雰囲気を出したい、「憧れより親しみ」というテーマに基づいて、全体的に丸みを大切にしました。

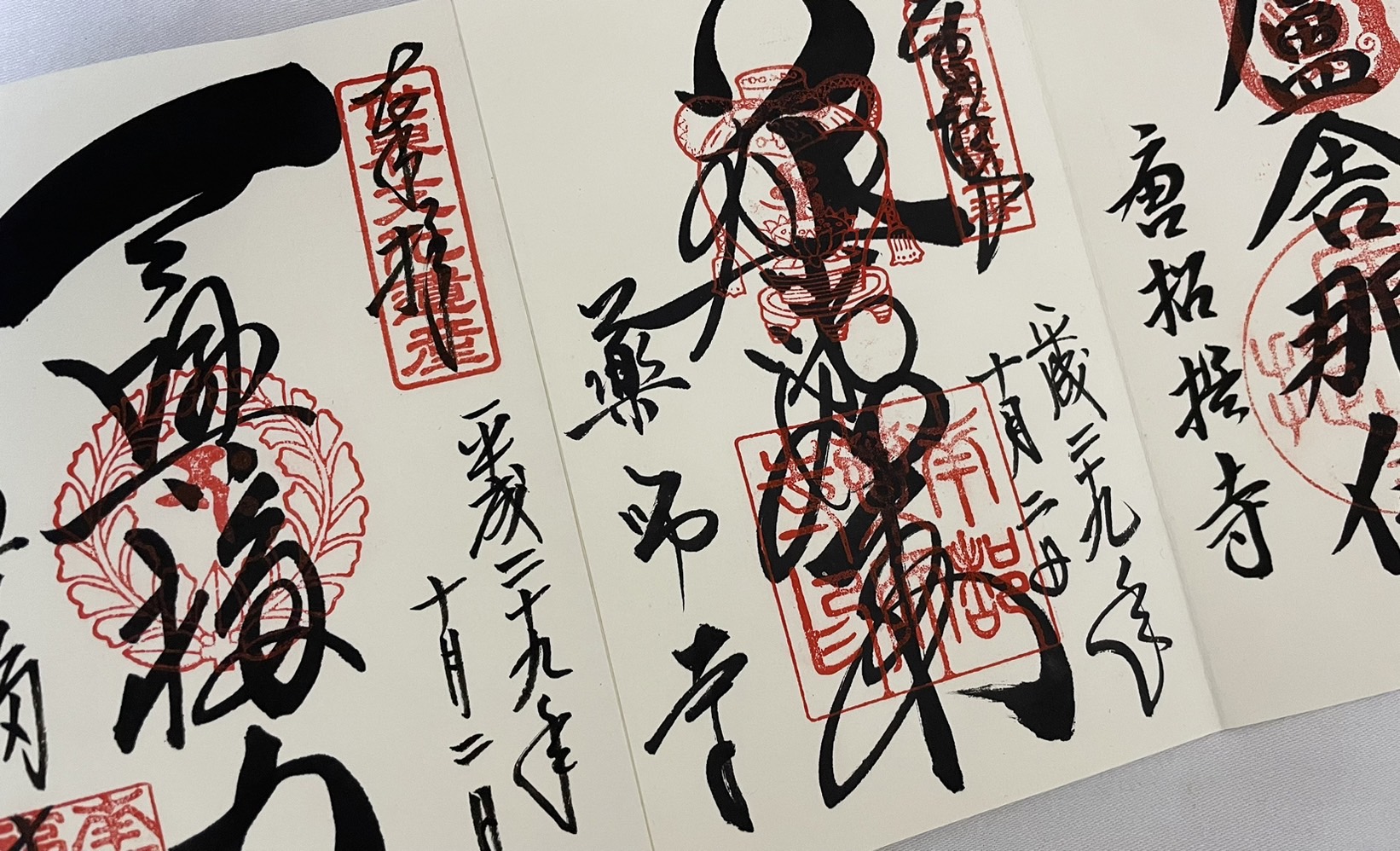

記事の検索画面。

記事の検索画面。

ジャンルが丸みがあるふきだしで表示されている

沿線で広がる・繋がる「縁」/担当者に聞く「新発見」

―実際に「縁線図鑑」の記事が投稿される中で、特に反響が大きかったものや、印象に残っている記事を教えていただけますか。

(橘様)僕の目線だと、「四川屋台」さんの記事は反響がとても大きかったです。当初、記事の下の方にクーポンを載せていました。「お店で見せるとちょっと割引されるよ」というものだったのですが、恐らく東工大生を中心にクチコミが広がったみたいです。僕は最初心配で、店主の方に「本当にクーポン使われていますか……?」と連絡をしたら、「毎日50人は使っている」と返ってきて「それは使われすぎだろ!(笑)」と。

(森内様)学芸大学駅にある、群馬料理屋さんの「ナルカミ」さんの記事が印象に残っています。

―群馬料理……?

(森内様)このお店では、本当に全ての要素が群馬で。お醤油も群馬のものですし、お皿も特注の群馬県の形をしたものを使っていらっしゃる。その形にこだわるが故に、料理があんまり乗らないということも起きてしまうみたいで。(笑)

取材させていただいた常連さんがおっしゃるには、お店の他のお客さんとも、同郷の先輩である店主さんが会話をつなげてくれたことがきっかけで親しくなり、お店自体がコミュニティになっているそうです。まさにご縁がつながっているエピソードだなと思いました!

(森内様)あとは、用賀にある三重料理屋さん「鉄板酒場キイハントー」さんの記事や、二子新地にある台湾料理屋さん「麺線屋 formosa」さんの記事など、最寄駅名称×ご当地料理という地名同士の掛け合わせのギャップも、楽しい要素だと思っています。私自身も、この縁線図鑑にでてくるお店をプライベートですべてコンプリートすることを目標にしています。現状、まだ5店舗くらいしかクリアしていませんが(笑)

(橘様)特に「#同郷人のご縁飯」シリーズで発見があったのは、「東急線沿線に住んでいる人は、地方出身者も多い」ということですね。今は東京に住んでいるけれど、地方から出てきた人みんなが東京に馴染めるかはわからない。だからこそ、東京のお店で同郷の仲間ができたら結構その街にも愛着がわくのではないかと思っています。

大学生×縁線図鑑 どう楽しむ?/読者へのメッセージ

―「#学生のご縁飯」シリーズもどんどん展開されていますが、オススメの「縁線図鑑」の活用方法はあったりしますか?

(森内様)「縁線図鑑」の記事でお店のストーリーを読んだうえで、そのお店の名物料理を食べることですね。そのお店やレシピが生まれたきっかけや思いを知ったうえで、実際に足を運んで食べるという楽しみ方をぜひ味わってほしいです。解説を読んで映画を見ると新たな発見があるように、一味も二味も違った食体験になると思います。

また、常連さん目線で、そのお店やお店がある街エリアの魅力について語っていただいた内容も記事にしているので、そこも縁線図鑑ならではの面白さですね。

(橘様)人間には「放っておいてほしいけど放っておいてほしくない」みたいな感情ってありますよね。僕も自分が結構そういう側面を持っているなと感じることがあって。

みんな、店主からめちゃくちゃ話しかけられるという状況は面倒くさく感じてしまっても、「ちょっとした軽い会話をできる」くらいのお店はどこか欲しいと思っているんじゃないかと思っています。「この前載っていた記事読んでみました!」って話しかけられるお店ってレアじゃないですか。そもそも、店主のストーリーを知ったうえで行くことができる機会なんてなかなか無い。そういった話をするきっかけに「縁線図鑑」がなりたいですし、ぜひお店の人と話をしてみてほしいなと思っています。

―最後に、「ガクセイ基地」の記事を読んでいる大学生にメッセージや、就活目線でのアドバイスをお願いします!

(橘様)僕も含めて、都会において若い世代に「あんまり繋がり過ぎたくは無いけど、繋がっておきたい」という曖昧な感情があると思ったときに、「縁線図鑑」に限らずお店の人にちょっと話しかけてみる。お店にお金を払ってサービスを提供してもらうだけではなく、親しみを感じて通ったり、ご贔屓になったりということはすごく豊かなことだと思っています。

また、やっぱり社会人にならないと、社会人の目線で考えることが難しかったりします。そういう飲食店をやっていらっしゃる方も社会人なので、そういう方と社会のことを話しておく、縁を繋いでおくことはすごくいいんじゃないかなと感じます。

(森内様)私はずっと音楽をやっていました。音楽をやっていると、ときに自己陶酔に陥りやすく、自分本位になりがちな部分があるんですよね。ただ、演奏するということは常に前に聴いてくれる人がいる。その観客のお客さん視点で、楽しんでいただけるか?を考えてパフォーマンスをしていました。

社会に出ても、会社目線の発信者視点ではなく、いつもそれを受けとる生活者ファーストの視点に立つことが大切だと感じています。

縁線図鑑のプロジェクトも、リアルな店主と常連さんのご縁を紡いでいるわけですが、どんな記事だったら読んでみたいと思えるか?、どんな情報を知りたいか?といった生活者視点を大切に、これからも続けていきたいと思っています。

―ありがとうございました!

縁線図鑑 Webサイトはこちらから

📮ご縁投稿はこちらから

【東急電鉄 公式SNS】

【東急株式会社 公式Webサイト】

【東急エージェンシー 公式Webサイト】

【編集後記】

石原愛珠/Ishihara Manami:

知らない土地を踏むときの、どことない不安と高揚感。初めて使う路線の電車に乗るときの、ふわっとした緊張とわくわく感。この用事がなかったら、あの人に会う予定がなかったら、と思う瞬間が何回もあります。それはきっと、毎日向かう学校や会社でも同じことが言えるわけで。

皆きっと、何かしらの選択を積み重ねて今に辿り着いているけれど、私たちの選択だけじゃコントロールしきれない「縁」というすっごい大きな概念も、きっとこの世界で悠々と泳いでいるんだと思います。私が電車の中で「縁線図鑑」の広告を見つけて、「絶対に話を聞きたい」と決意してから企画書を仕立てるまで、約数時間。

縁っていう概念、不思議なもので時間を経て、振り返ったときにようやく「あった」・「なかった」と思いを馳せることができると思うんです。このコスパ・タイパ至上主義な世の中で疲れ切ってしまった私たちに必要なものって、こういうゆるやかで温かいものだなぁと取材を通して感じました。

改めて、お話を伺った森内様、橘様、取材同行に来てくれたメンバーののどか、この取材に関わってくださった全ての皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

積山和花/Sekiyama Nodoka:

「憧れより親しみやすさ」。このテーマが根底に流れている企画だからこそ、縁線図鑑には暖かい空気が一貫して流れているのだなぁと納得しました。

東京は特別な街だと思います。東京で生まれ育った人は気づきにくいかもしれませんが、地方で生まれ育った人の心の中にある「東京」という言葉には特別な意味があります。そこには夢や憧れが詰まっていて、期待を抱いている。なぜそう思うかというと、私自身がそうだったからです。

ですが2年前に上京し、東京で暮らすようになり、東京に求めるものは憧れではなくなりました。暮らしていく上で必要なのは、憧れではなく安らぎや親しみやすさ。

そう感じていた私にとって、今回のインタビューは自分が感じていたことへの回答を頂いたようで、とても貴重な時間になりました。ただの店紹介ではなく、そこに集う「人」に焦点を当てた縁線図鑑から得られる親しみやすさが心地よかったです。縁線図鑑で紹介されているご縁飯を求めて、東急線ん沿線を巡ってみようと思います!